《南方》杂志全媒体记者|影子 海越互赢

实习生|唐瑜泽 邓静惠 潘沁

8月2日晚,十五运会和残特奥会倒计时100天启动仪式在深圳举办,仪式上礼仪服装、火炬系列、颁奖音乐等一同重磅发布。

其中,颁奖音乐作为赛场仪式感的重要组成,首次公开引发了广泛关注。岭南旋律如何穿越时空?传统音乐如何焕发新的生命力?颁奖音乐主创团队接受了《南方》杂志记者的采访。

十五运会和残特奥会颁奖音乐主创团队成员、十五运会广东赛区执委会体育展示与颁奖处副处长杜熙茹接受媒体采访。摄影:影子

“颁奖音乐是一个音乐系列”

“颁奖音乐作为赛事文化的核心载体,一直是全运会等大型体育赛事的重要组成部分,也是惯例之一。颁奖音乐不仅肩负着表达对获奖运动员的崇高敬意、传递情感的任务,更要彰显赛事特色和时代精神。”十五运会和残特奥会颁奖音乐主创团队成员、十五运会广东赛区执委会体育展示与颁奖处副处长杜熙茹揭开了十五运会颁奖音乐的神秘面纱。

为有效提升十五运会及残特奥会赛事文化内涵,颁奖音乐创作工作于2025年4月初正式启动,由广州体育学院音乐教师团队精心打造。过程中广泛征求专家学者及粤港澳三地意见,借鉴过往颁奖音乐成功经验,紧密围绕本届赛事“彰显湾区特色、传递时代精神、激发情感共鸣”三大核心目标,最终形成了涵盖颁奖仪式全流程,即提示音乐、入场音乐、颁奖音乐、退场音乐的四首系列作品。

颁奖音乐涵盖颁奖仪式全流程,完美契合颁奖仪式的庄重、热烈与仪式感。图为倒计时仪式现场。摄影:影子

杜熙茹向记者介绍,提示音乐起到预告作用,提示各位观众颁奖仪式即将开始。入场音乐时长约 5 分钟,当粤港澳三地的钟声悠悠鸣响,如同一扇闪耀着希望之光的大门,于众人的瞩目中缓缓开启,运动员、教练员、颁奖嘉宾与礼仪志愿者们步伐沉稳,充满仪式感地走向颁奖台,共同奔赴这荣耀的高光时刻。

颁奖音乐则是在给运动员挂上奖牌的关键环节响起,时长约6分钟,承载着对运动员无数个日夜辛勤付出的崇高敬意与隆重表彰,每一个音符,都仿佛是在诉说着运动员们在训练场上挥洒的汗水、在赛场上顽强拼搏的身姿。退场音乐时长约5分钟,在运动员开心合影时奏响,采用多种的创作手法,营造出清新愉快的氛围。这一系列音乐相互衔接,共同构成了颁奖仪式的听觉脉络。

“《彩云追月》的三层寓意”

在这套音乐的灵魂深处海越互赢,流淌着家喻户晓的《彩云追月》的旋律。

主创团队介绍系列作品以岭南经典名曲《彩云追月》为文化锚点与音乐元素,通过现代化大交响式的创作演绎,使用“解构-重组-升华”三部曲创作法,构建“古典意蕴、当代气韵、湾区气象”三位一体的音乐叙事体系,打造兼具国际视野、地域特色与全运会理念的颁奖音乐范式。

《彩云追月》诞生与流传均根植于岭南文化土壤,具有高度音乐价值和深厚文化内涵。最早见于清代,后由人民作曲家任光在1935年再创作为民族管弦乐作品,后曲词填入粤语、国语、闽南语等多个版本,深受民众喜爱。乐曲以“彩云”和“月”为意象,象征着圆满与和谐,寓意着人们对美好生活的向往和追求。在中国传统文化中:月象征着团圆和美好,彩云则代表着吉祥和希望。

杜熙茹表示,颁奖音乐采用《彩云追月》文化元素,有着三层寓意:一是用岭南音韵构建文化地标,深挖粤乐“清新明快、兼容并蓄”的特质。二是重塑“月文化”的精神内涵,升华“月是故乡明”的家国情怀,承袭古典诗词中“海上生明月”的天地胸怀,又隐喻运动员“追云逐月”的拼搏意志。三是“阴晴圆缺”映照生命哲学,“暗夜生辉”淬炼精神图腾。

然而,将这样一首抒情的岭南音乐以全新姿态呈现在赛场上,适应拼搏与荣誉交织的氛围,激发人们的感动、激昂之情,以及对体育运动的无限想象,是创作团队面临的核心挑战。

为此,团队进行了精心的改编与交响化编配,选用了较大的管弦乐队配置,加上电子乐混音和大型打击乐声部,实现了传统旋律元素与现代交响语汇的有机融合。同时,在结构处理上,《彩云追月》并非完整再现,而是以其标志性旋律为基础进行变奏与发展,通过碎片化呈现等现代作曲技法,让听众既能感受到其韵味,又能适应赛场氛围,完美契合了颁奖仪式的庄重、热烈与仪式感。

“传统音乐是我们创作者的根基,是我们中国人共同的情感密码。它无需翻译,在体育盛会颁奖时响起,便能引发共鸣。”十五运会和残特奥会颁奖音乐主创团队负责人王欣表示。

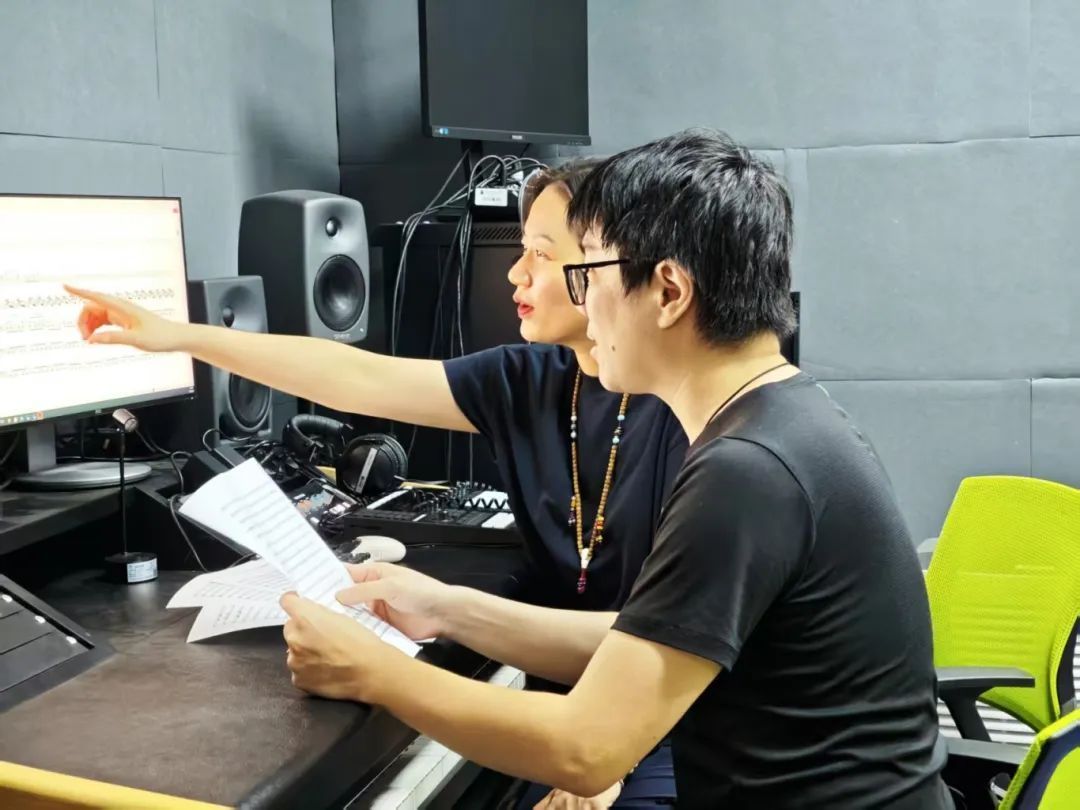

十五运会和残特奥会颁奖音乐主创团队负责人王欣、团队成员王子堃进行作品调整。

“为每个归家人送上的祝福”

与《彩云追月》相得益彰的,是入场音乐中的“钟声密码”。主创团队介绍,音乐中采集了粤港澳三地代表性的钟声。“这些钟声不只是一种音效,而是来自大湾区的深情祈福,是三地携手办赛的象征。”王欣说道。

当前采集粤港澳三地钟声——特别是尖沙咀钟楼(前九广铁路钟楼)建于1915年、广州大钟楼(粤海关旧址,现为海关博物馆)坐落于长堤,建于1916年。当三地钟声在乐章中交融,寓意粤港澳同心为运动员敲响祝福之钟,这是湾区人民对全国体育盛会的集体致敬。

尖沙咀钟楼原是前九广铁路钟楼,1921年正式响起钟声,是蒸汽火车时代的标志,联通内地与香港,百年来见证着香港的历史变迁。

王欣讲述了一则故事:在2021年12月,为纪念钟楼100周年华诞,尖沙咀钟楼在沉寂了71年后再次响起。当时采访的香港市民说钟楼给他最深刻的印象是“回家乡的起点”。他说,小时候和父母从这里搭乘火车,沿着广九铁路,从尖沙咀回到广州。“来到钟楼,离家乡就近了。洪亮的钟声不仅提醒人们的车次,也好像是为每个归家人送上的祝福。”

音乐曲谱。受访者供图

“音乐要有营造‘体育赛事氛围’的功能”

与纯音乐创作或其他类型音乐创作不同,颁奖音乐的创作具有很强的功能性。十五运会和残特奥会颁奖音乐主创团队成员王子堃接受《南方》杂志采访时表示,由于颁奖仪式有固定流程,对每段音乐的长度、情绪都有非常具体的要求。

“入场提示音乐最初大概有37秒,在我们不断实验中发现这个时长略显拖沓,所以现在我们集中在20秒之内,这样能很好地唤醒注意力,又不过分刺激。从心理学角度看,还可以充分释放观众的期待情绪。”王子堃详细讲解道。

王欣也强调,入场音乐需要营造庄严的氛围,颁奖音乐要有荣耀的爆发点,退场音乐则是情绪的收束。创作团队认为颁奖音乐的四个部分需要将艺术创作与仪式流程紧密结合,既要满足每个环节的情绪需求,又要保持整体音乐叙事的连贯性,构建音乐叙事体系。四个段落就像起承转合的古诗:提示音乐是“起”,要举重若轻;入场音乐是“承”,需积攒能量;颁奖音乐是“转”,得石破天惊;退场音乐是“合”,须余韵悠长,充满欢愉、不舍、留恋和重新启程。用“云和月”母题贯穿始终,哪怕观众没意识到旋律关联,潜意识里也能感受到情绪逻辑的完整闭环。

颁奖音乐的每一个旋律、节拍、乐器选择,都凝聚了主创团队对赛场、对文化、对观众情绪的深度思考。

这意味着音乐既不能像音乐会那样纯艺术表达,也不能流于背景音乐的平庸,需要找到竞技热血与文化深度的平衡点。

未来,团队还计划开发各种不同版本,打造“全运听觉符号系统”。为适配不同场景,正开发不同的版本,如完整交响乐版,用于重大奖项;电子混音版或流行音乐版,用于青年赛事。

主创团队表示,希望未来观众无论在赛场、地铁站还是打开赛事直播,一段旋律就能唤起对十五运会的集体记忆。

本文责编|张蓓蕾

统筹丨郭芳 蒋玉

编辑丨周丽娜 莫群

校对丨潘经春

来源丨南方杂志微信公众号 海越互赢

亿策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。